公司债券规则研究/从律师实务角度解析《负面清单指引(2024)》的变化

更新时间:2025-02-08浏览次数:583

引言

2024年12月27日,中国证券业协会以中证协发〔2024〕301号发布《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2024年修订)》的通知。《负面清单指引(2022)》版施行两年之后,又迎来了新的一次修订。本次修订相对于2022版发生了哪些重要变化,从事公司债券法律业务的律师在实务中应如何跟进这些变化,本文结合新旧条文对照从律师实务角度进行了解析。

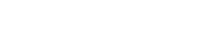

重要变化一:重要子公司适用负面清单的除外情形

解析

一、重要子公司的梳理

律师实务中,工作步骤是先搜集发行人及其合并范围内子公司的*近一个会计年度财务报表的审计报告,注意前引第六条“经审计”这几个字,所以相关财务数据一定需来源于审计报告。律师核查验证中有一个方法——“计算”,我们把每个子公司的总资产、净资产或营业收入数据和合并报表相关指标数据进行占比计算,只要任一指标占比超过30%,我们即将该公司列为发行人重要子公司,占比均低于30%的,予以排除。

二、重要子公司是否存在负面清单规定情形的核查验证

梳理出重要子公司后,接下来承办律师就需要按照负面清单规定情形,一一核查验证该重要子公司是否存在此类情形,如不存在,法律意见书明确得出不存在相关情形的结论;如存在,法律意见书应就该事项进行披露,并就是否对发行人本次发行构成实质性重大法律影响发表明确结论。

三、除外情形的理解与适用

中国证券业协会《关于<非公开发行公司债券项目承接负面清单指引>的修订说明》(本文以下均简称“《修订说明》”)对其主要修订理由说明如下:为防范和处置债券市场重大风险,如发行人对相关风险企业进行并购重组,风险企业成为发行人的子公司,按照原《指引》规定,符合条件的子公司触发负面清单情形视同发行人属于负面清单范畴,将导致发行人无法进行债券融资,影响发行人为纾困、防范处置重大风险等的合理融资需求。为支持企业相关并购重组行为,防范化解债券市场风险,特设置此除外条款。

《负面清单指引(2024)》未就并购重组发生时点进行规定,笔者理解并购重组应在报告期之内实施完毕,即并购重组可以在报告期前启动,但完成时点应必须在报告期之内。如并购重组在报告期之前已经实施完毕,风险企业已经并表经过两个完整会计年度,则除外情形的根本无适用之必要——除外情形解决的就是被并购对象的风险因素对并购方的冲击。在核查验证并购重组实施完毕时点之后,律师再进行如下工作步骤:核查验证风险企业是否存在相关负面情形,如存在,其负面情形发生的时点。注意,《负面清单指引(2024)》仅仅要求负面情形发生在并购重组实施完毕前,并未就是否仍处于持续状态做进一步限制,笔者理解为只要发生时点在并购重组实施完毕之前即可,即便其后负面情形仍处于持续状态仍为《负面清单指引(2024)》所豁免。在不影响法律意见书肯定性评价基础上,如相关负面情形仍处于持续状态,承办律师仍应就负面情形及其整改措施或计划、负面情形对发行人整体运营能力和偿债能力的影响度进行充分的披露。

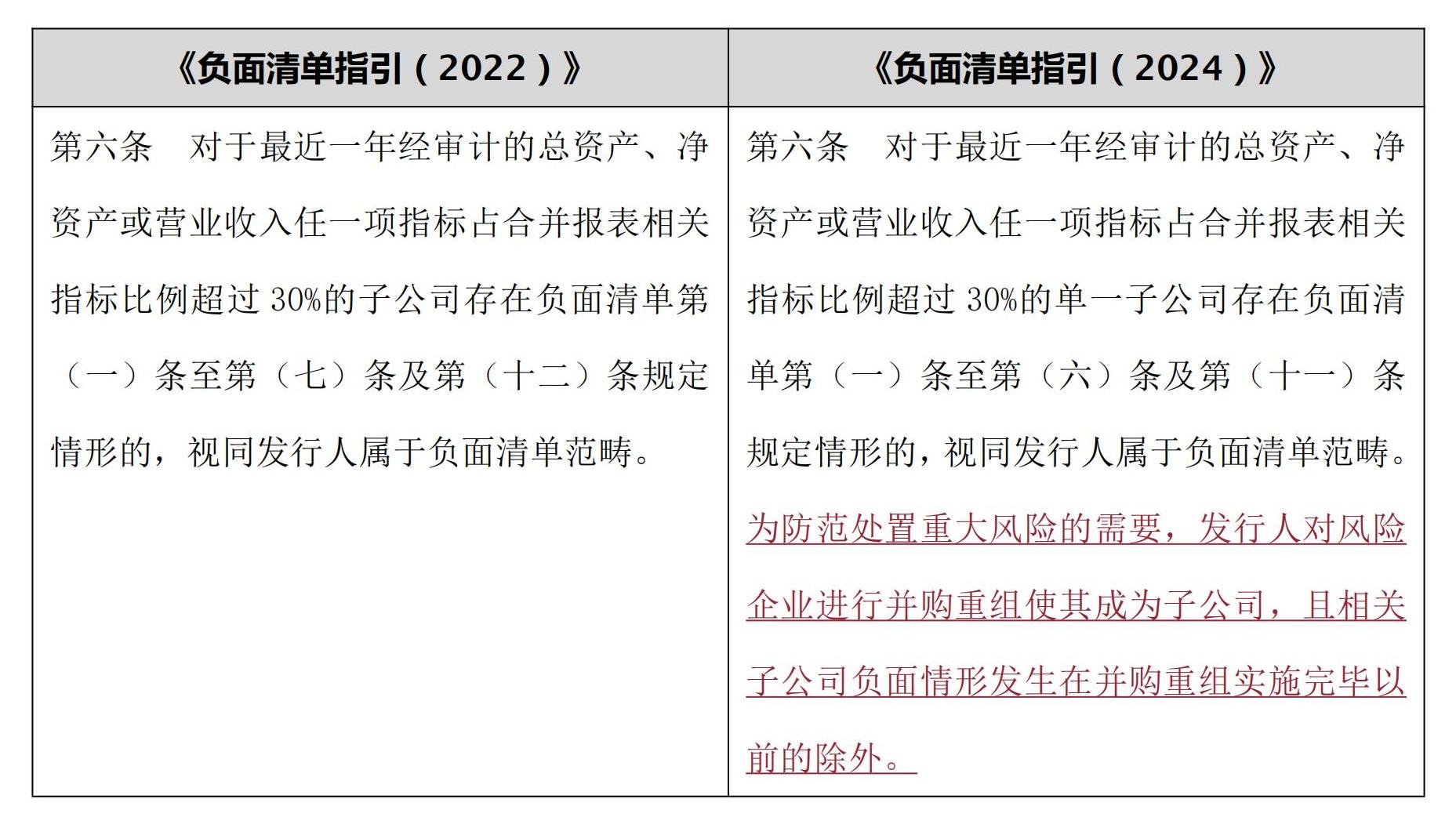

重要变化二:财务会计文件虚假记载、其他重大违法违规行为不再列入负面情形

解析

一、财务会计文件存在虚假记载

《修订说明》叙述其主要修订理由是:修订后的《公司债券发行与交易管理办法》删除了“*近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司债券存在其他重大违法违规”等不得发行公募债券的条件。本条衔接上位法规定作出适应性调整,与公募债券相关规定保持一致。

笔者对删除该条款的立法本意进行了溯源探索:上引《修订说明》并未直接阐述删除理由,而是归因于《公司债券发行与交易管理办法》的立法变化,溯源工作就转移到这个规范性文件的变迁历程。笔者查询了《公司债券发行与交易管理办法》历次修订版,即2015版、2021版和2023版,“*近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载”被列为不得公开发行公司债券情形之一,*早出现在2015版第十七条。其后,2021版已经删除该条文,《负面清单指引(2022)》并未衔接上位法立即作出调整,而是直到《负面清单指引(2024)》才予以跟进调整。那么2021版为什么删除该条文,笔者检索了2021版的《<公司债券发行与交易管理办法>修订说明》,但该说明未就该条文调整做专项说明。

那么问题来了,在立法解释缺失情形下,立法本意究竟是什么?笔者谈下自己的理解,2021版《公司债券发行与交易管理办法》修订的根源在于《证券法》2019年的修订,2019《证券法》比较突出的修订内容就是注册制,与之相关的就是压实中介机构责任。与之相对应,2021版《公司债券发行与交易管理办法》规定证券服务机构对公司债券发行文件中与其专业职责有关内容及其出具文件的真实性、准确性、完整性负责。既然发行人财务会计文件均需中介机构进行审核,在压实中介机构责任的背景下,删除针对发行人的“*近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载”就是应有之义了。

另外,也说下律师实务中的感受,《负面清单指引(2022)》“(一)*近24个月内公司财务会计文件存在虚假记载”与“(五)*近两年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见且保留意见所涉及事项的重大影响尚未消除,或被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”,笔者之前实务中就总感觉重复,如果发行人财务会计文件存在虚假记载,那么审计机构不就应当出具相关否定性评价意见吗。《负面清单指引(2024)》删除(一),保留(五),同样可对该情形进行有效的规制。

二、其他重大违法违规行为

先看下《修订说明》就删除该条文阐述的理由:《负面清单》其他条款已对可能影响发行人非公开发债的具体违法违规行为进行了明确规定,删除“其他重大违法违规行为”的表述不会影响承销机构对照执行。

《负面清单指引(2022)》施行期间,笔者对这个条款是非常困惑的。“其他重大违法违规行为”在法律语言上,感觉是一个兜底条款,但是它的位置并非在列举式所有情形之后,而是排在(一),此不符合兜底条款通常的编撰体例。如果它不是兜底条款,那“其他重大违法违规行为”与“*近24个月内公司财务会计文件存在虚假记载”并列放在一起是非常奇怪的组合。

《负面清单指引(2024)》此次修订,笔者是非常赞同的,一方面解决了上述不符合规范性法律文件编撰体例问题,另一方面避免了“其他”这类不具体明确太过于宽泛的问题。

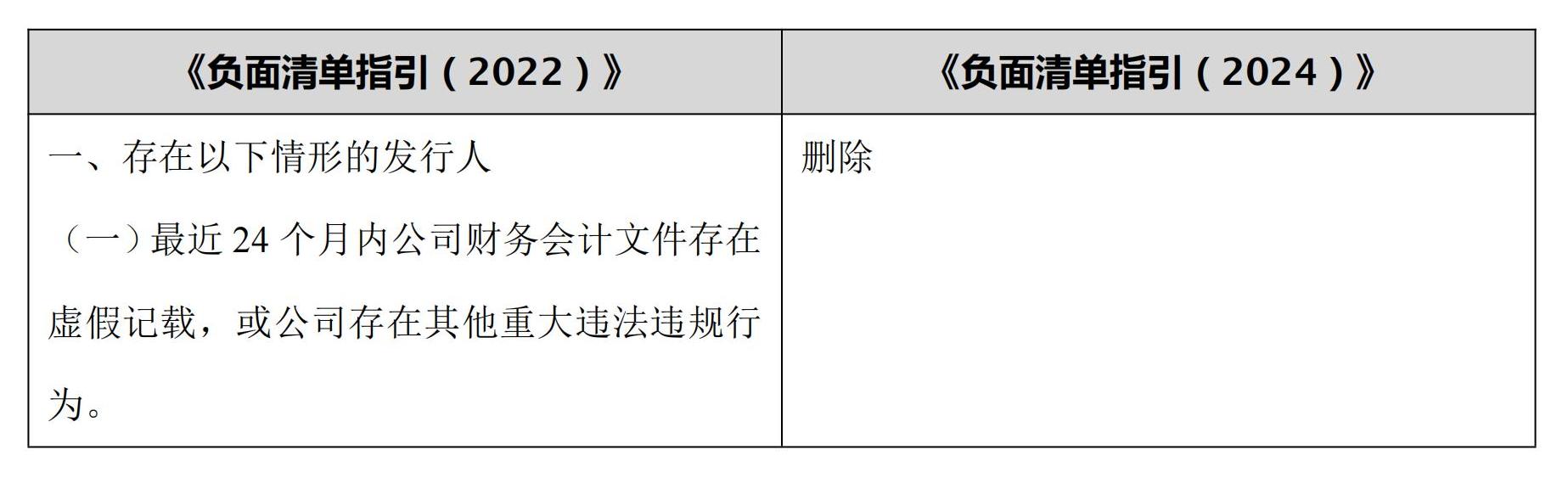

重要变化三:取消行政监管措施或纪律处分的时间限制,增加行政处罚情形

解析

一、取消行政监管措施或纪律处分的时间限制

《修订说明》阐述的修订理由如下:原《指引》规定,发行人“*近12个月”或“*近6个月”内被采取行政监管措施或纪律处分,尚未完成整改的触发负面清单情形。监管实践中,存在发行人被采取监管措施发生在“*近12个月”或“*近6个月”之前,且发行人申请发债时仍未完成整改的情形。根据原《指引》规定以上情形是否触发负面清单存在歧义,不便于执行。为进一步强化公司债券发行监管,本次修订删除“*近12个月”或“*近6个月”的时间限制,明确只要涉及整改且未完成的均属于负面清单范畴。同时明确“作为公司债券发债主体”而非其他原因违反相关规定,避免执行中理解不一致,提升负面清单管理有效性和精准度。

律师实务中,适应上述规则变化,把握这样一个原则,无论行政监管措施或纪律处分何时发生,申报时尚未整改完成的,法律意见书只能作出已触发负面清单情形的法律意见。在发行人切实完成整改后,方能作出肯定性法律评价,并对其整改及完成情况进行充分披露。

二、增加行政处罚情形

《负面清单指引(2022)》只涉及行政监管措施或纪律处分,《负面清单指引(2024)》增加了中国证监会行政处罚情形。

律师实务中,需注意的是行政处罚特定为中国证监会的行政处罚,其他主管机关的行政处罚无论。《负面清单指引(2024)》在行政监管措施或纪律处分方面,特别限定了“作为公司债券发债主体,因违反公司债券相关规定”,而中国证监会行政处罚未受此特别限定,行政处罚即便与“公司债券发债主体”“公司债券相关规定”无关,均触发负面清单情形。此亦应引起存在公司债之外其他证券品种发行的相关主体高度重视,如其他证券品种违规,一旦被中国证监会行政处罚将波及其债券融资。